アダルトチルドレン、HSP向け なぜ生きづらさは消えないのか?

シリーズ:メンタライゼーションを治療に生かす②

「小さいころから漠然とした不安、つらさが続き、生きるのがつらい」

「私には幸せで、充実した生活は送れないのでは?」

アダルトチルドレンやHSPさんは、なぜ生きづらさが消えないのでしょうか?

今回は、その理由について心理学的視点、特にメンタライゼーション(自分や他者の言動について、その心理的背景に思いを巡らせ、関連づけ、解釈すること)の視点からお話ししたいと思います。

※メンタライゼーションについては、以下のブログで解説しています。

URL:https://hspcounseling01.eek.jp/mentalization1/

目次

アダルトチルドレンとは?

アダルトチルドレン(AC)という言葉をご存知でしょうか。もともとアダルトチルドレンとは、アルコール依存症である親のもとでトラウマを負って育った大人のことを指す言葉。

現在では、アルコール依存症に限らず、虐待、ネグレクト(育児放棄)、両親の不仲などで家族が機能不全に陥り、不安定な環境、精神状況の中で成長、成人した人のことを総称して呼ぶことが多いです。

アダルトチルドレンの特徴は、

- 自分を責めてしまう自信がない

- 周りの評価に敏感

- 承認欲求が高い

- 人との距離感が取りづらい

- 対人関係が苦手

- 不安が高い

- 感情調節が苦手

など様々です。

さらに、

- 自分がつらくなってまでも相手に気を遣いすぎる

- 様々な刺激・情報に敏感

などHSPのような特徴もあります。

HSPさんの繊細さ、敏感さの背景には、アダルトチルドレンの影響が隠れていることも少なくありません。

アダルトチルドレン、トラウマ体験は心の成長にどう影響する?

アダルトチルドレンは、その生育環境によって様々な生きづらさを抱えています。子どものころのトラウマ体験が心の成長にどのような影響をもたらすのか説明します。

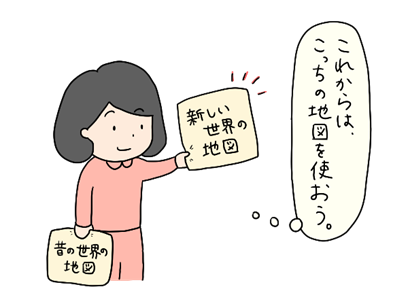

現実を正しく認識できなくなる

実は、人は現実をありのままに、直接認識しているのではありません。一人ひとりが現実を表した見取り図(設計図)を心の中に持っていて、その見取り図をもとに物事を認識、解釈しています。

しかしながら、家族など身近な人から虐待を受け「無能な子」「存在価値なんてない」「私の言うことだけ聞いていればいい」などと厳しい言葉を浴びせられてきた。または、ネグレクトによって、頑張りや成果について適切なフィードバックが得られなかったとしましょう。そのような場合は、成長の過程で現実に近い見取り図が作成されず、偏った設計図が形成されてしまいます。

その結果、あたかも偏った設計図に書かれたことが現実のように感じられ「自分は無能」「存在価値がない」「人生はつらいだけ」などの思いが生じてきます。

たとえ現在は安全な環境に抜け出せていたとしても、当時のあまりにつらい環境から心を閉ざしてしまい、設計図が修正されないまま、つらい心、行動パターンが残り続けるのです。

自分らしさ、自分の本心を育めない

アダルトチルドレンのように不安定な家庭環境で育った方は、家族機能を維持させるために特別な役割を担わされていたかもしれません。

代表的な役割には以下の4つがあります。

① 家族の中心となってしっかり者を演じ、責任を負う役割

② 混乱した状況でも何も訴えず順応したように振る舞い、無になる役割

③ 親の代わり家庭環境を調整し、世話をする役割

④ あえて自分が大きな問題を起こし、家庭の問題を自分にすり替えようとする役割

このような役割を担っていると、自分らしさを育む体験や、自分の本心に沿って行動する力などが養われづらくなります。その結果、家族のもとを離れ安全な場所に移っても、漠然とした不安、つらさ、生きづらさが残ってしまうのです。

でも大丈夫。アダルトチルドレンや繊細なHSPさんも、目の前の出来事をあらゆる角度から捉えられるようになれれば、繊細さを活かして、つらくない充実した生活を送れますよ。

アダルトチルドレンのつらさ、どう対処する?

それでは、アダルトチルドレンのようにトラウマ体験のある方が抱えがちな困り事と、その対処法を順に見ていきましょう。

自他境界線が曖昧になる

自他境界線とは「自分と周りの人とは、物理的だけでなく、精神的にも独立した別々のものである」という境目を示す線のこと。

この自他境界線が、アダルトチルドレン、HSPさんの場合は曖昧になりがちです。

自他境界線は人それぞれで、正解はありません。

しかし、自他境界線が曖昧になると、

相手の批判や指摘を鵜呑みにして大きなダメージを負う、周りの考えに流されて自分を見失う、相手を優先し過ぎてしまうなど、ストレス、疲労、つらさをうまく緩和できずに抱え込んでしまいます。

さらに、身近な人が自分のことをどれくらい思っているのか理解しづらく、不安や孤独を感じやすくなります。

相手からの頼まれごとにどれくらい応えてよいものか? 自分がどこまで他者を頼っていいのか?もよくわからない、といったことも起きてきます。

なぜアダルトチルドレンやHSPさんの自他境界線は曖昧になりやすいのでしょうか。

それは不安定な家庭環境の中で、親や身近な人から自他境界線が尊重されず、境界線を乗り越えた過度な要求をされてきたから。その結果、自己というものが曖昧になってしまうと考えられます。

そのほか、自分に対して適度なフィードバックが得られなかった結果、自己概念が曖昧になり、自分と他者の境目がわからなくなってしまうこともあります。

幸い、自他境界線は、様々な人と交流し様々な経験を積むことで、修正することができます。

自分の意志に沿って人と接して意思疎通を図ったり、周りを少しずつ頼ってみたりすることで自分に合った自他境界線の引き方がわかってくるでしょう。

緊迫した状況で物事の認識能力、考える力が落ちやすい

前回のブログでお話ししたように、物事を捉える処理モードには、

・心がつくる想像の世界と現実とをイコールで捉える「目的論的モード」

・目の前の現実よりも空想の方があたかも現実に感じられる「心的等価モード」

・空想と現実の世界が独立し、関連づけができなくなる「プリテンド(ごっこ)モード」

・空想と現実とがバランスよくリンクし、柔軟に物事を捉えられる「メンタライジングモード」があります。

アダルトチルドレンなど、不安定な環境の中で育った人は、メンタライゼーション的な処理が苦手になりがちです。

そして安定した環境で育った人と比較して、緊迫した状況や苦手な場面では、思考の柔軟性と物事の認識能力が低下し、目的論的モード、心的等価モードなどに陥りやすくなります。

これは危機的な状況を何度も経験したことで、似たような場面だと脳が過剰反応し、冷静さを失いやすくなってしまうから。

ひどく傷ついた出来事でも、時間がたった後で冷静になってみれば「どうしてこんなに深刻に考えていたんだろう」「ネガティブに考えすぎていた」「実際のところ大したことはなかった」と気がつく、そんな経験はないでしょうか?

これはメンタライジング能力の低下のしやすさが関係していると言えます。

苦手な場面での物事の認識能力の低下は、同じような状況が生じたときに「緊急対応しなくてもよい」と脳に再学習させてあげることで改善できます。

より詳しく言うと、まず、苦手な場面で失敗しても大丈夫なように、物理的、心理的どちらでもよいので、あなたがいつでも逃げ込める安全な避難場所をつくります。(例えば、河岸、公園、友人、お気に入りの音楽、有名人など。)

そして、ほんのわずかでもいいので、少しずつ冷静さを保ちながら接するようにします。

そうすることで「こうやればうまくいく」「あのときに思っていたのとは違う」などと新しい事実に気づき、イヤな雰囲気に飲み込まれずにメンタライジングモードを維持したまま物事に対応できるようになりますよ。

物事の認識能力、思考の柔軟性は誰でも低下することがあります。 私は、対人不安が強く、プレゼンのときなどに過度な不安を感じていたことがあります。不安と緊張のあまり思考の柔軟性を失い、心的等価モードのように、頭の中に浮かんだあらゆるリスクがあたかも確実に起きるかのように考えてしまっていた時期がありました。

よそ者的自己が形成されてしまう

よそ者的自己とは、自分の心の中に生まれてしまった空想上のもう一人の自分であり、自分のことを「だからお前はダメなんだ」と攻撃してくる自己のことです。

家族や親しい人から、ひどい言葉を投げかけられ責められ続けると、よそ者的自己が形成されることがあります。

通常、怒られたときは、心にダメージを負いながらも「自分自身が悪かったのではない、やったことが悪かっただけ」「別に私だけが悪かっただけではない」「確かに、直した方がよさそう」などと、ポジティブな側面と合わせて中和させ、処理していく場合が多いと思います。

しかし、その指摘が理不尽で、あまりにもひどい言葉であった場合、怒られたことをうまく処理、消化することができず、その言葉だけが頭の中に残り続けます。

そして、数々のつらい言葉が自分の一部として心の中に取り込まれ、もう一人の新たな自分が心の中に誕生してしまうのです。

よそ者的自己は、自分の一部でありながら「だからお前はダメなんだ」「お前は、何をやってもダメだ」「お前は、価値なんてないんだ」などと他者のように攻撃してくるため、とてもつらいものです。

よそ者的自己の攻撃は、理不尽で、現実に即したものではありません。そのため、メッセージを真に受けてしまうと対処のしようがなく、混乱状態に陥ります。

まずは、自分の中に浮かんできた思い、気持ちが現実に即したものか検討し、現実とは違うと気づけるようになるだけでも、だいぶ生きやすくなると思います。 よそ者的自己が形成されてしまった場合でも、浮かんできた言葉を鵜呑みにせずに、心の設計図を修正することで、徐々に改善していきますよ。

まとめ

心理学的視点、特にメンタライゼーションという視点から、アダルトチルドレン、トラウマ体験のあるHSPさんの生きづらさがどうして消えないのかについてお話ししました。

大切なことは、目の前で起きた出来事について、感じたこと、考えたことに「それは本当か?」と疑いの目を持ち、気づいていない特徴、事実がないかを探索し続けること。

それを意識するだけでも、物事の見方に柔軟性が生まれてきます。

アダルトチルドレン、HSPさんに対応したカウンセリングは、当カウンセリングルームでもおこなっています。

興味のある方は、お気楽にご相談ください。

初回カウンセリング

45分 5,000円

※はじめての方は初回カウンセリングをお申込みください。

※初回はオンラインでカウンセリングを行っています。Zoom・Skype・Line通話でのカウンセリングが可能です。

※初回カウセリングでは、現在のあなたの状態をお伺いして、今後の目標や方針を決めていきます。

LINEでのご相談

HSPやアダルトチルドレンのご相談を受け付けています。

HSPやアダルトチルドレンのお悩みの方やカウンセリングご希望の方は、友達追加ボタンを押して、メッセージをお送りください。

臨床心理士、公認心理師です。5年以上、都内の心療内科や脳神経内科で、うつ病、不安障害、HSP、アダルトチルドレンなど数多くのカウンセリングを経験してきました。HSPの創始者であるアーロン博士の「HSPに精通した専門家プログラム」を修了しています。